Séminaire de l’Ecole Psychanalytique de Sainte-Anne (24 Janvier 2018)

Par Elsa Caruelle-Quilin

Il a pu se dire, ici même, qu’en fait de traitement possible de la psychose, il s’agissait d’un traitement impossible. La psychanalyse est une pratique : seul un possible praticable pourra écrire une psychiatrie lacanienne.

Y a-t-il un franchissement de la psychiatrie, fut-elle la plus honorable, la plus sérieuse, celle de Clérambault, celle de Sérieux, de Capgras, un franchissement de la psychiatrie de nos maîtres par ce qu’il en serait d’une psychiatrie lacanienne ? Y a-t-il franchissement de l’espace du tableau clinique, au-delà de la forclusion du nom du père, pour une psychiatrie dans le temps ? Une psychiatrie qui se dirait lacanienne outrepasserait la fixité spéculaire pour toucher le mouvement, pour toucher le transfert comme opération en acte. Lacan disait qu’il fallait pouvoir reconnaître un nœud borroméen dans le noir, au toucher donc, aveugles…

Le mouvement de la psychose s’écrit depuis les asymptotes du schéma I. « Qu’il serait beau d’être une femme » dit Schreber, « qu’il serait », au conditionnel donc, il serait et non pas il sera beau d’être une femme. Le conditionnel n’est pas un futur déjà écrit, c’est un possible, en ce que, logiquement, le possible est non-advenu. Le possible en ce sens relève d’une temporalité de l’infini, puisque précisément, quand c’est fini, ce n’est plus possible.

L’infini est ce à quoi il manque toujours quelque chose. S’ouvre la possibilité d’un manque positivé, d’un manque en plus en quelque sorte, comme dans la liste des mille e tre de Don Juan, la possibilité d’un manque sans coupure : des points de suspension. L’infini n’est pas le tout dont on a trop vite fait de grimer La femme dans la psychose. La psychose est une asymptote, La femme est un possible, un mouvement infini.

Une temporalité infinie exclut logiquement la dimension de l’après-coup, ce qui pose des problèmes de fond quant à l’opération clinique. Y a-t-il pour autant un-possible praticable dans la psychose ?

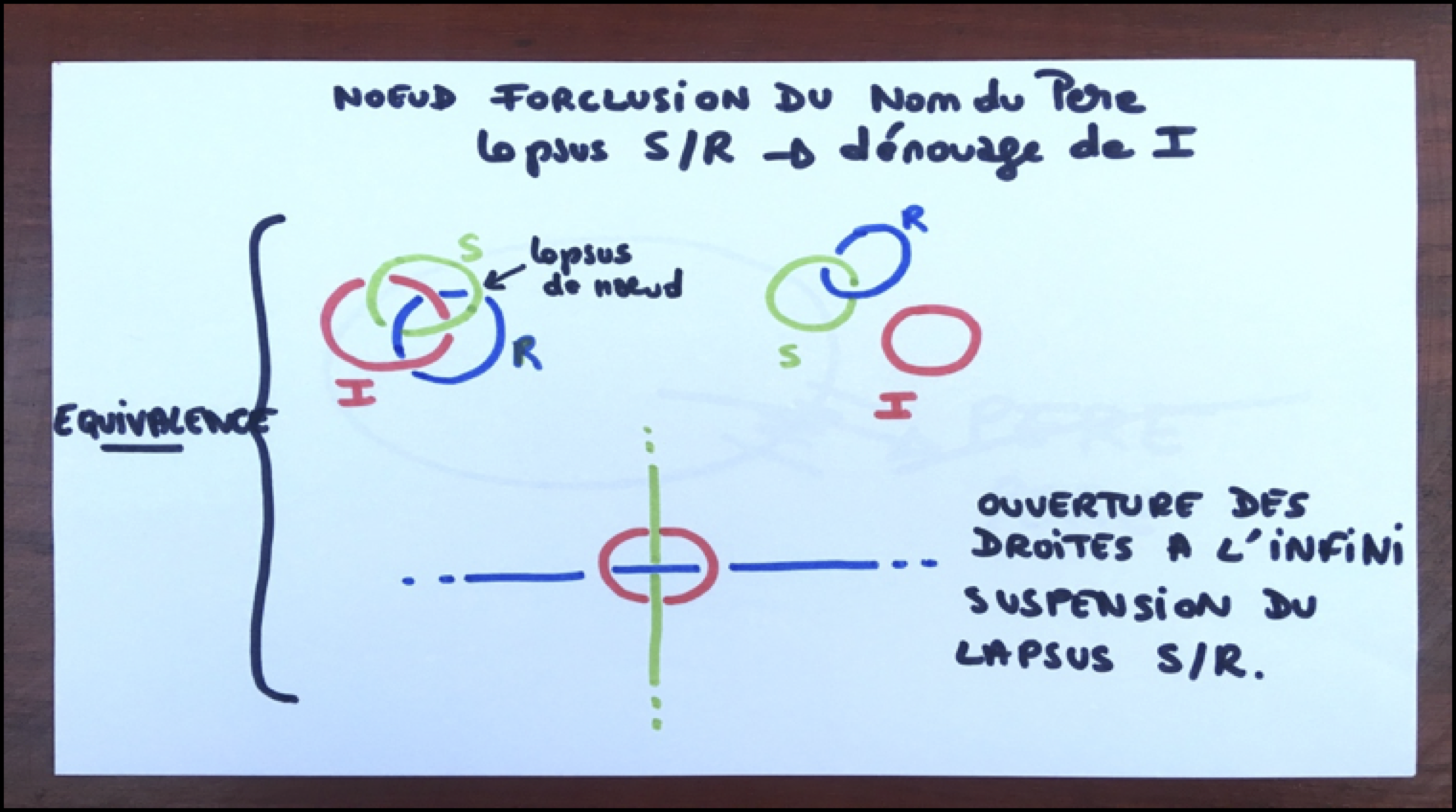

Comme vous le savez, ouvrir les droites du nœud borroméen à l’infini suspend le lapsus de nœud de la psychose (cf. séminaire Le Sinthome). Tant que la fermeture des droites est suspendue, c’est-à-dire tant qu’est suspendue la logique de l’après-coup, tant que l’infini ne se finit pas, le lapsus de nœud ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Cela peut paraître très abstrait mais c’est tout à fait concret dans une cure : un patient de 17 ans, dit-schizophrène, vérifie sans cesse son image dans le miroir, il est « frappé de coups d’éclair dans le sexe » dès qu’il croise un regard. Il veut se couper les cheveux seul, ce qui n’est pas possible, dit-il, sauf, à mettre un miroir de face et un dans son dos. Comme je lui demande ce qu’il verra dans le miroir, il répond d’abord « qu’on verra son dos dans le miroir de face ». Alors je lui demande de « réfléchir un peu plus », au sens propre (au sens du miroir). Il est brusquement saisi, il jubile : « Oh ! C’est impossible ! Ça me fait une reflectude à l’infini ! ». L’infini dans la mise en abime des miroirs produit un néologisme. Peut-on y lire la marque d’une opération ? Il est en tout cas à noter, que les symptômes hypocondriaques cessent, et qu’il récupère un regard dans le face-à-face. Y’a-t-il un rapport entre la suspension infinie de l’après-coup spéculaire et la suspension des coups d’éclairs qui frappaient ce patient dans le sexe ?

Un jeune patient, Jean, 7 ans, me demande systématiquement avec angoisse si « il reste encore du temps » pendant la séance, sans que j’entende ce qu’il me demande réellement. Pourtant, il parle du hibou. Dans le jardin d’enfants, un chant de hibou dans l’horloge sonne l’heure de la fin du groupe : « Quand il sonne le hibou on fait statue » ; « On bouge pas les oeils ni la bouche » dit-il, ce qui n’est pas sans évoquer la catatonie. Chaque fois, c’est la sidération, pendant ou même avant le chant du hibou, comme un compte à rebours : « est-ce qu’il reste encore du temps ? » A mesure des séances, nous apprenons à dépasser le hibou, c’est-à-dire à le laisser passer sans finir la séance, chose impossible pour lui au début, tant il est commandé, figé, happé par l’heure du hibou. Un jour, il raconte une histoire : « les parents sont morts », je lui demande ce que ca veut dire : « Mort ça veut dire qu’il y a plus de temps … est-ce qu’il reste encore du temps ? ». La question de l’infini se pose dans toute sa crudité, l’arrêt de la séance est un arrêt de mort. C’est difficile de ne pas être sourd, il a sûrement dû m’arriver maintes fois de lui dire qu’on s’arrêtait là pour aujourd’hui…

La séance suivante il dit que le hibou est effrayé, je lui demande si il n’est pas plutôt effrayant, il enchaine: « est-ce qu’ il reste du temps ?». Comme je lui réponds que de toute manière le temps continue, que les aiguilles continueront toujours de tourner à l’infini, il rétorque : « si je compte jusqu’à l’infini, après, je serai mort ». C’est un problème logique, la psychose est toujours, il me semble, logique. Je lui dis qu’il est impossible de compter jusqu’à l’infini, qu’il manquera toujours quelque chose. A ma grande stupéfaction, il écrit alors « moins 1 » sur une feuille. Je lui donne l’horloge, il joue à faire tourner les aiguilles et à dépasser le hibou. Pour la première fois peut-être, je ne lui dis pas qu’on s’arrête là pour aujourd’hui, mais quelque chose comme « réfléchissez-y pendant ce temps, on continue la semaine prochaine ».

L’arrêt de la séance peut donc être un arrêt de mort. Le constat de nos maîtres, Clérambault en premier lieu, relève d’une temporalité de l’après-coup. On ne peut pas constater le possible, puisque par définition, il n’est pas advenu, même les psychoses les plus cristallisées, comme les érotomanies, ne sont pas sans le savoir, elles qui reculent à l’infini le moment de la rencontre (le moment de l’après-coup, de la fermeture des droites du nœud ?)

Il n’y a pas à reculer devant le mot de psychose, ni chez l’adulte, ni chez l’enfant, mais tout psychotique n’est pas fou. Est-il si sûr qu’on puisse, après le séminaire sur Le Sinthome, toujours affirmer que toute la psychose est déjà contenue dans les phénomènes élémentaires alors qu’il n’y a pas moins de cinq nœuds différents chez Joyce ? La question de Lacan n’est alors plus la psychose mais la folie : « à partir de quand est-on fou ? ». Émile Cioran aurait pu lui répondre : « La folie n’est peut-être qu’un chagrin qui n’évolue plus ».

La première fois qu’une patiente m’a dit « je suis vide à l’intérieur, je sens rien, je sens pas mes organes, sauf mon cœur qui bat », c’était il y a une douzaine d’années, elle avait quatorze ans. J’ai couru chez mon analyste, Jorge Cacho, qui était aussi mon superviseur à l’époque, constater la catastrophe. A ma grande surprise, il a accueilli cette nouvelle avec une grande tranquillité, une grande curiosité, presque une satisfaction. Je n’ai pas de notes de ce qu’il m’a dit à l’époque, mais ce qui m’en reste au travers de toutes ces années, c’est quelque chose comme « eh bien voilà, ça y est, c’est maintenant que le travail commence ». « Sauf mon cœur qui bat » : une opération, à cœur ouvert, est-elle possible sur ce fil du transfert, sur le fil d’un battement, d’un mouvement ? Cette intervention de mon analyste a profondément marqué ma pratique et mon abord de la mort du sujet comme un moment logique, peut-être même nécessaire, comme un tournant dans la cure d’un psychotique. Trop souvent, en effet la mort du sujet est un constat clinique. Le risque d’une telle logique du constat (logique de l’après-coup), c’est précisément l’immobilisation du mouvement, comme dans la mélancolie, encore que des patients en reviennent, y compris hors-analyse, dans les fameux intervalles libres si spécifiques. Peut-on aller, jusqu’à poser l’hypothèse que la mort du sujet ouvrirait la possibilité d’un intervalle libre ? Si il y a mort du sujet, la réincarnation est un possible, comme le décrit, parmi d’autres, l’homme aux paroles imposées.

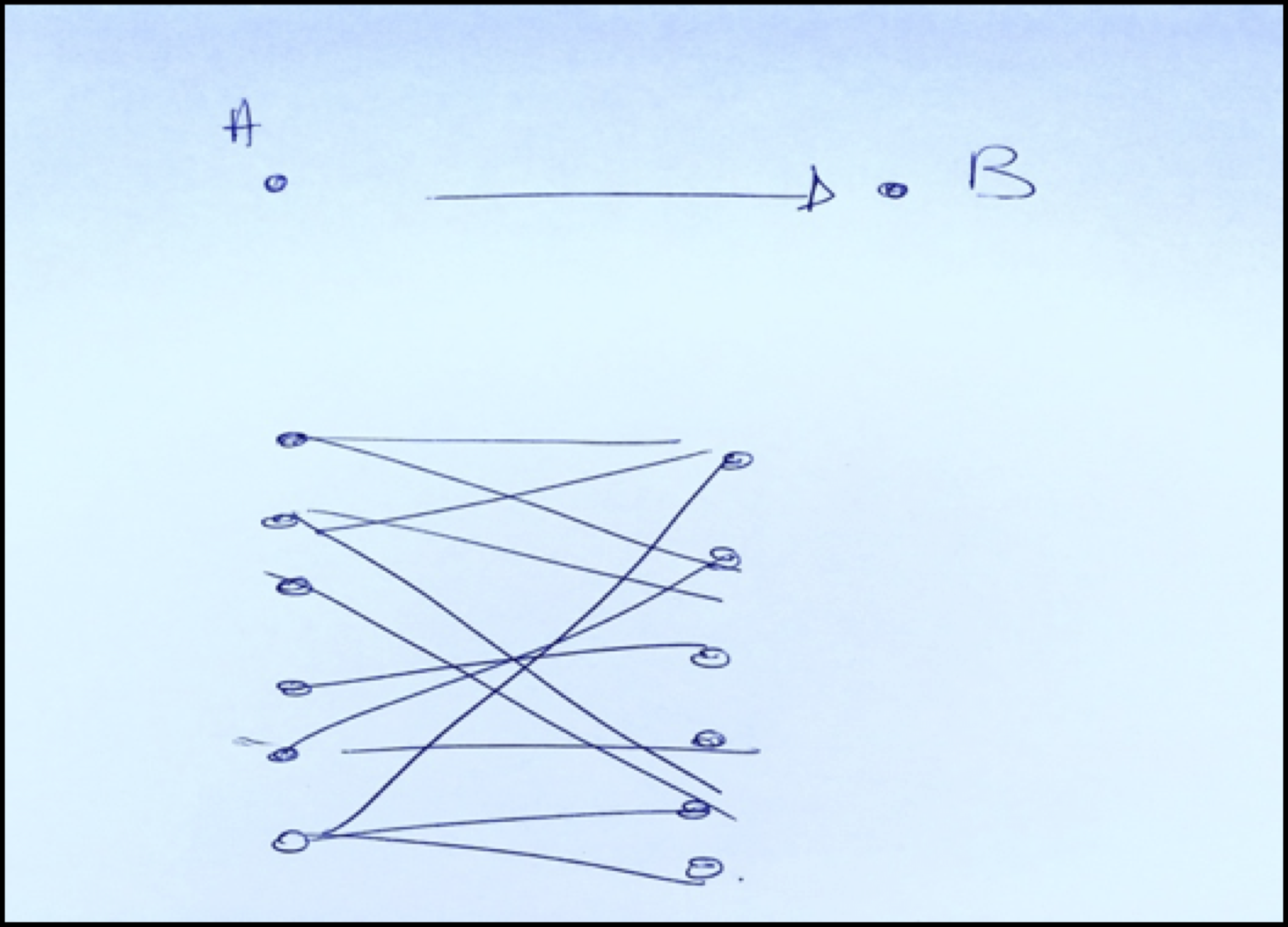

Un patient entame une thèse de psychologie sur le sens au travail. Comme le sens lui pose précisément bien des tracas, je le questionne sur ce qu’est, selon lui, le sens : « c’est ce qui relie un point a à un point b » répond-il. Je lui demande de me dessiner ça, et, comme il sait, lui-dis-je, qu’il ne fonctionne pas tout à fait comme les autres, comment à son avis, c’est foutu chez lui cette question du sens. Alors il dessine 6 points d’arrivée, six points de départ, et les relie avec des flèches « dans tous les sens » (à noter que le lettrage n’est plus de mise).

Je lui demande, puisqu’il veut faire une thèse sur la question du sens, s’il aurait une hypothèse de travail sur ce qui, selon lui, pourrait aboutir à une telle configuration. Il est à noter que c’est un patient qui ne parle jamais que de théories mathématiques : Cantor, Russel, la théorie des ensembles, autant dire que ce n’est pas une cure facile, si tant est qu’il y en ait. Cette fois-ci, il répond très différemment : « imaginez un tout petit bébé devant les boites, vous savez, avec des trous de différentes formes et des formes à la forme des trous, et bien si le bébé essaie de mettre le rond dans le carré, ce n’est pas possible, mais si l’Autre lui dit que c’est possible, ça va poser les problèmes au niveau du sens ».

De quoi relève cette construction du non-rapport sexuel, fût-il reconnu comme non reconnu, dans cette scène originaire ? L’imaginaire qui refait surface dans le dessin permet-il qu’un réel s’incarne dans la réalité ? Cette reconnaissance de la non reconnaissance du non-rapport se produit face à face dans le transfert, ce qui pose la question d’allonger un psychotique. Certains le font, peut-être même avec succès, mais comme, même une horloge cassée indique la bonne heure deux fois par jour, dans quelles conditions est-il possible de ne pas s’appuyer sur le face à face ? A moins que le face à face ne soit précisément la condition du possible dans la psychose.

La psychanalyse est une pratique. Étonnamment, on trouve d’un côté des théoriciens, certains même sont appelés topologues, de l’autre des praticiens de génie, toujours un peu mystiques, Mélanie Klein, Dolto, Pankow, souvent des femmes, à la fois méprisées et idolâtrées. Pouvons-nous structurer ce qui est en jeu dans une cure avec un psychotique sans verser dans le romantisme qui fait aujourd’hui la suppléance, ou plus énigmatique encore, le sinthome ? C’est souvent poétique ou artistique le sinthome, pour tout dire, c’est souvent un peu bourgeois comme approche de la psychose, c’est le talent de génie qui se met à faire de l’art brut. Seule une extrême minorité des psychotiques aura jamais affaire à la psychiatrie et aux neuroleptiques, seule une minorité de psychotiques est folle. Le sinthome n’est pas l’affaire d’un génie mais de chacun, comme dans la fameuse histoire de Marcel Czermak à propos de son boulanger qui vécut très longtemps avec son automatisme mental, sans avoir affaire à psychiatrie, aussi longtemps que sa femme était là. C’est évidemment un bien grand risque de fonder sa survie sur une femme. Ce risque, c’est pour moi ce qui caractérise la psychose. La psychose travaille sans filet, du même coup le psychanalyste aussi. Les psychotiques ne résistent pas au transfert, la responsabilité de l’analyste est réelle, c’est là sûrement la vulnérabilité mais aussi la potentialité de la psychose.

J’entends parfois parler Jean-Jacques Tyszler d’une autre forclusion, la forclusion de l’imaginaire, ce n’est pas mon idée : le dénouage de I est strictement équivalent à l’accouplement de R et S (voir schéma nœud borroméen ci-avant). Ce dénouement de I, c’est la forclusion du nom du père classique vue en 3D (R.S.I). Le lapsus de nœud entre R et S, la forclusion du nom du père, produit une catastrophe dans l’imaginaire, matérialisée par le nœud borroméen. Cette dimension imaginaire est centrale dans la cure des enfants, a fortiori psychotiques. Capturer un enfant dans le miroir, ne serait-ce qu’en se proposant soi-même en écho pour découper un mot dans la continuité d’un langage néologique, c’est-à-dire entièrement sonore, à quoi ça serre (sert) ? Jean, le patient au hibou dont nous parlions précédemment, dit brusquement : « y’a rien dans ma peau, juste du sang… Mais les os ne peuvent pas se casser. C’est des os ». Capturer un enfant dans une image, peut-il permettre d’accéder au corps comme surface, au corps comme image, c’est à dire au corps dont l’organique est refoulé ? Quand le silence des organes n’est pas donné, comme chez Jean, peut-on construire ce silence sans lequel se dessinent déjà les linéaments du Cotard ?

Si nous ne pouvons pas aborder dans la psychose, la négativité par la négation (l’Austössung par la Verneinung), pouvons-nous l’aborder par la positivité ? Dans mon ancien CMP, j’avais un miroir accroché au mur, un souple, en plastique, un miroir conforme aux normes de sécurité. En fervente lacanienne, j’étais très curieuse du fameux stade du miroir, mais jamais aucun enfant ne s’en servait, surtout pas les psychotiques. Un jour, par hasard, le miroir se décroche. Je le pose contre le mur mais, comme il est souple, il se courbe. A compter de ce jour, nombres d’enfants psychotiques se regarderont dedans. Ils joueront à déformer leur image. Quand un miroir est courbe, c’est à dire concave, comme celui du schéma de Bouasse, on peut disparaître devant le miroir si on se positionne correctement. Nombres d’enfants psychotiques joueront à faire disparaître leur image, toujours avec beaucoup de jubilation. Quel est l’enjeu de jouer à « ça », l’enjeu que « ça » devienne une réalité partagée, que « ça » existe en quelque sorte dans le lien social, l’enjeu de cette jubilation dans laquelle ils se précipitent ? Je peux voir, et eux aussi, qu’ils n’ont pas d’image, ce qui n’est pas sans écart avec ne pas avoir d’image du tout. Ils peuvent le dire, je peux en témoigner. Ça fait un choc de voir ce miroir vide, ça saisit aux tripes. La présence de cette absence de l’image peut-elle opérer dans la cure ?

Lacan dira du stade du miroir c’est le « seuil du visible », qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? L’héotoscopie, ne pas se voir dans le miroir, on ne « voit » pas ce que ça peut vouloir dire. Les psychotiques se coiffent, se rasent, se maquillent devant leur miroir, comment entendre ce qu’ils disent lorsqu’ils affirment qu’il n’y a rien dans le miroir ? Je reçois une patiente adulte qu’on appellerait paranoïaque. Elle se maquille, je la cite, « je vois mes cils, mes cheveux, je vois les détails mais je ne me vois pas… je ne me regarde pas ». Elle précise qu’elle n’a aucun miroir en pied, qu’elle « aurait l’impression qu’il y a quelqu’un d’autre », qu’elle serait « forcée de regarder », qu’elle serait « forcément regardée ». Alors, elle n’a, dit-elle, que des miroirs qui découpent son buste, « des miroirs où on ne voit pas tout le corps ». Cette construction d’une soustraction dans l’image occupe sans doute bon nombre de patients psychotiques.

Les premiers mots de Jean, le patient au hibou, furent « je suis mort », au lieu même où précisément, le premier jour du groupe, il s’agissait, chacun son tour, de décliner son nom. C’est dire la crudité du transfert, qui le tue au commencement de la séance. A quelle condition la rencontre peut-elle ne pas être mortelle ? Son acolyte, Robert, puisque c’est un groupe de deux enfants psychotiques, nous met peut-être sur la piste. Il n’est pas sans connaître, lui aussi, la mort du sujet. Robert se met à jouer le mort et parvient de cette façon à nous sortir tous de la sidération de cet énoncé originaire. Jean se met lui aussi à faire le mort, dans la réalité donc, non plus dans le réel. Ça n’est pas sans rappeler les entendeurs de voix qui construisent une scène traumatique sexuelle dans la réalité pour faire consister le réel du sexuel. C’est d’ailleurs de cette construction traumatique et uniquement de ça qu’ils étaient venus nous prendre à témoin lors des journées de Sainte-Anne sur l’automatisme mental. Le réel n’a pas de témoin, que faisait consister ce témoignage forcené ?

Y’a-t-il une psychiatrie lacanienne donc ? Y a-t-il, après les questions préliminaires, un traitement possible de la psychose ? La dimension du possible est là, depuis 1958, dans le titre de l’article de Lacan. Que devient le séminaire trois, dans l’après-coup du séminaire Le Sinthome ? Peut-on faire l’hypothèse que Lacan a tenté, avec les nœuds borroméens, de mettre en acte ce que Bion appelle une typologie de gestes et d’actes, de transgresser la typologie psychopathologique ?

Que peut-on appeler cure avec un patient psychotique ? Il ne s’agit pas de conduite à tenir mais de repérer ce qui est en jeu, pour un analyste lacanien, dans un traitement possible de la psychose. Lacan n’a pas reculé devant les questions techniques, devant la coupure, les séances courtes, devant l’équivoque, mais la direction de la cure ne parle que de la névrose.

Un jour, un patient, dit-schizophrène, graphomane qui ne cessait de dire qu’il était « dans son carnet », perd un carnet justement. Je ne perçois pas tout de suite la gravité de cette perte, mais le patient se défait dans un apragmatisme et une perplexité qui m’oblige, avec lui, à revenir sur nos pas, à lui dire que peut-être, j’ai sous-estimé cette perte d’un carnet. Dans le fil du discours, je finis par entendre à force de martellement « un carnet, un carnet, incarner ». Je me garde bien de lui faire entendre l’équivoque. Suffisamment à distance de ce mot dans le fil de l’entretien pour m’assurer qu’il ne puisse pas l’entendre, je lui dis qu’il faudrait pouvoir s’incarner. Il répond que « c’est tout à fait ça », et sans que l’équivoque soit entendue, il rachète pourtant un carnet et reprend ou plutôt est repris par l’écriture, l’apragmatisme cède. Si ce n’est précisément pas l’équivoque, l’après-coup, qui opère, peut-on dire de ce traitement du signifiant « incarné » que c’est un symbolique à l’état cru, un symbolique sous forme directe en quelque sorte ? Pouvons-nous manier ce symbolique-là ?

Enzo, 8 ans, a des problèmes de dictée à l’école parce qu’il « oublie les mots à écrire ». A la question « où sont les mots oubliés », il répond « dans le cerveau ». Je lui demande de me dessiner comment il imagine ça, il dessine un rond fermé, c’est « une forme » précise-t-il. Comme je veux savoir comment se passe cet oubli, je le cite : « c’est la forme qui jette ces choses. Y’a un trou comme ça, c’est quelque chose pour que les choses elles se jettent, comme c’est un trou, ça tombe, comme quand j’étais petit je tombais dans un trou ». Il corrige la forme fermée pour y faire un trou. Je demande quelles sont les choses qui se jettent, « c’est des gros mots » dit-il. A l’intérieur de la forme, « y’a des mots qui peuvent pas se dire », « par exemple, le mot peur ». Il écrit alors sur le dessin le mot « père » que je lui lis. Il corrige « non pas père, peur », il barre et réécrit « père » …

Quelques séances suivantes, Enzo reprend : « je fais un trou ». A la question de comment il fait ça, il répond : « comme ça, j’ai déjà creusé beaucoup de trous, c’est pour ça que je vois ». Je lui demande à quoi sert de creuser des trous, il dit que c’est « pour faire tomber », « le trou, il est plus, y’a quelque chose qui est tombé, le trou se ferme ». Je lui rappelle qu’il m’a dit qu’il tombait dans un trou lorsqu’il était bébé. « Oui, dit-il, et je suis remonté tout seul. Mon père, il faisait des trous », « après, moi j’en ai fait un gros et mon père, il est tombé dedans et après je l’ai refermé »

Nous faisons l’hypothèse que cette deuxième séance est une interprétation du premier dessin, celui de la forme, avec le trou refermé. Cette fermeture du trou sur le mot peur/père, c’est sûrement ce qu’on peut appeler une forclusion mais qu’est-ce qu’une forclusion qui s’imagine ? Qu’est-ce qu’un réel qui s’incarne dans une réalité ? Cette positivation de la négativité réelle, a-t-elle des conséquences sur le stade du miroir ?

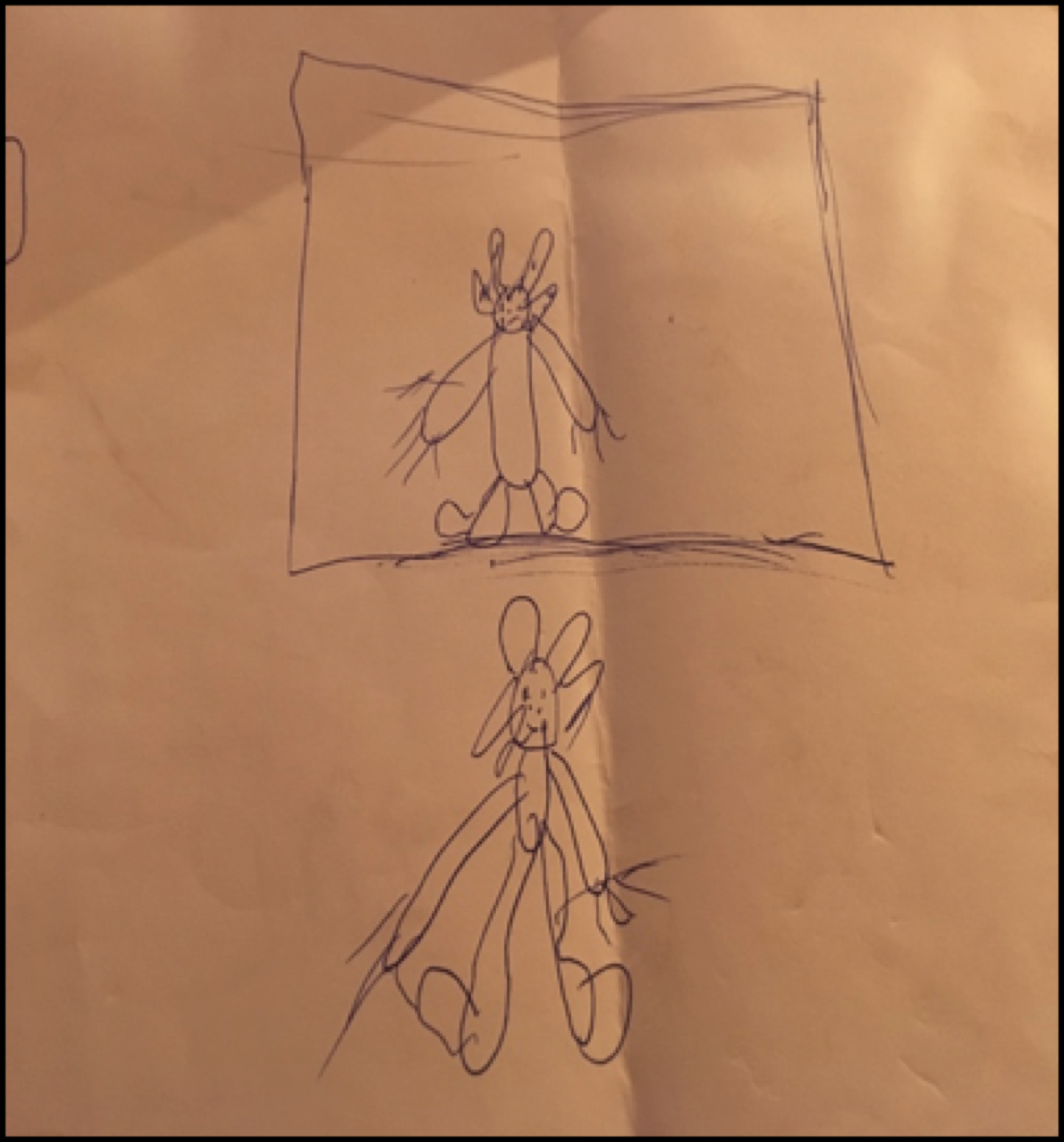

Enzo a fait deux dessins, un avant et un après ces séances sur le trou et le mot père.

Le premier dessin n’est pas sans évoquer un certain tableau de Magritte, « La Reproduction Interdite » :

Enzo dessine d’abord le reflet puis seulement après le cadre du miroir puis, ensuite seulement, lui devant le miroir. Comme je l’interroge pour savoir si il peut admettre l’impossibilité logique de cette image (le reflet sous forme directe), il répond d’abord que « mes questions c’est des questions de CE2 » (il est en CE1), puis il peut dire « je sais mais je ne peux pas me retourner » …

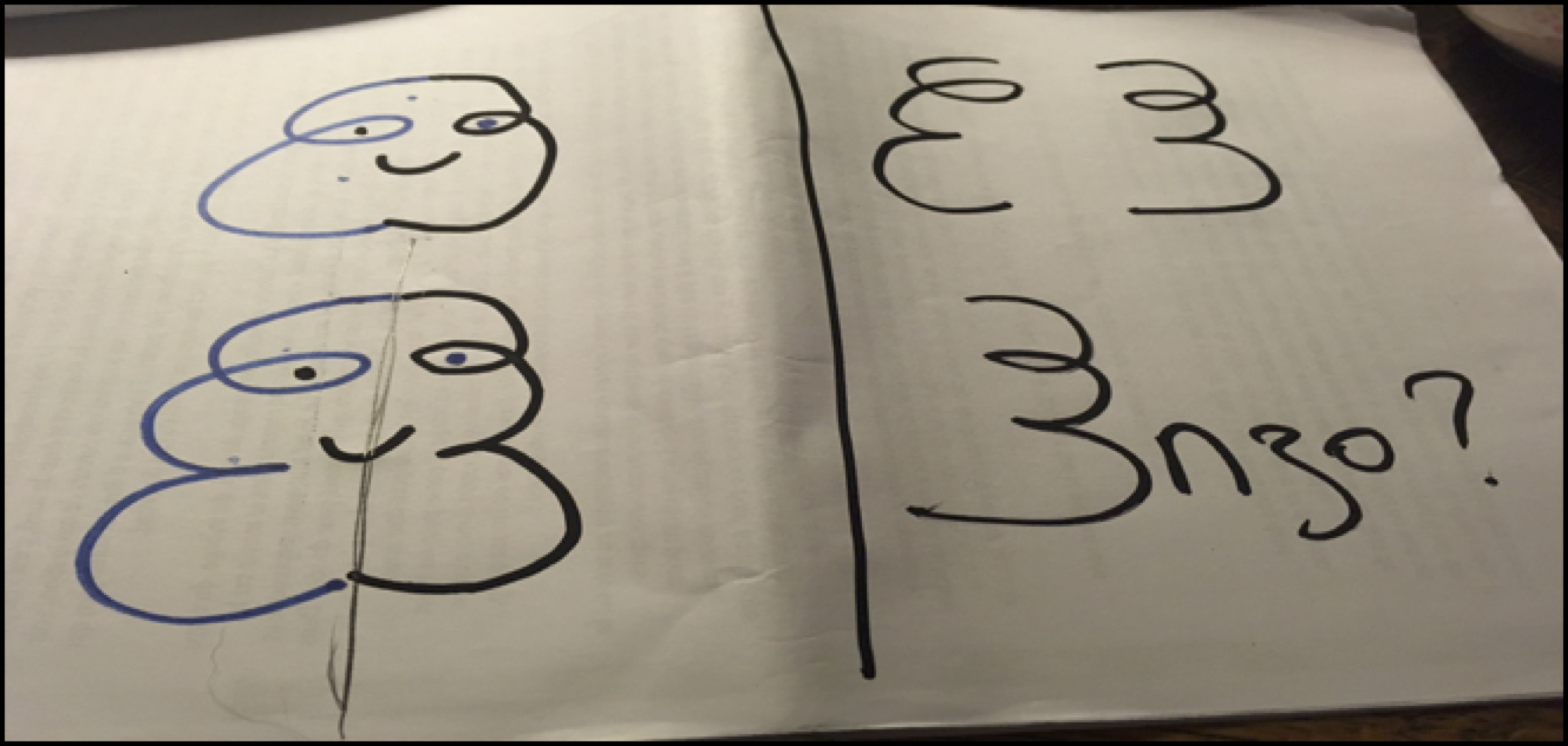

Le deuxième dessin, après donc les deux séances sur le mot père, concerne une série de lettres face à face qui apparaîtront). Certains dessins de cette série n’ont pas pu être conservés mais tous les face-à-face de lettres formaient des corps (voir les deux E collés ci-dessus). Je trace la barre entre les deux E face à face, et je demande si, vu comme ça, avec la barre, il dirait que c’est comme dans un miroir. S’ensuit la séquence suivante (Mon prénom est conservé pour des raisons transférentielles).

Enzo : Oh j’ai fait deux E majuscules !! Elles sont de face, mais collées.

Elsa : ils sont inversés.

Enzo : Oui ils sont copiés.

Elsa : celui-là c’est un E ou un reflet de E ?

Enzo : C’est un reflet

Elsa : C’est pas vraiment un E

Enzo : Si c’est un E, c’est pareil. Ça, c’est un L et un L.

Elsa : C’est un E et là ?

Enzo : C’est un E. (le reflet inversé)

Elsa : Donc ça vous irait d’écrire Enzo comme ça ? – (voir dessin, j’écris Enzo avec un E majuscule inversé)

Enzo : Non c’est comme ça. Faux, celui-là c’est le faux, parce qu’il est pas dans le bon sens.

Elsa : A quoi ça sert, qu’est-ce que vous voulez me montrer ?

Enzo : C’est des E mais accrochés.

Elsa : C’est pas deux E, c’est quoi qui est accroché ?

Enzo : C’est un E qui est vrai et un qui est faux. Ce E on peut pas le lire puisque c’est pas un E… C’est pas une lettre, ça existe pas.

Elsa : Le reflet ça existe ?

Enzo : Ça existe. Ce E ça existe pas. C’est le faux, ça c’est le vrai.

Elsa : Comment vous savez lequel est le faux, lequel est le vrai.

Enzo : Le faux on peut pas le lire.

Suite à cette séance, Enzo entre, pour un temps, dans une historicisation, un récit de sa petite enfance marquée par l’abandon, dans lequel sa psychose n’est plus « visible ». Il semble, au travers de ces deux dessins, qu’il y ait une construction possible pour Enzo d’une différence d’avec son reflet, différence qui n’est, c’est vrai, qu’une complémentarité : ils sont collés, sans coupure, sans discontinuité, mais ils sont différents et surtout, ils sont de face contrairement au premier dessin, où Enzo disait « ne pas pouvoir se retourner ». On entend trop souvent que les psychotiques « n’auraient pas fait leur stade du miroir ». Il y a ici un retournement possible dans la psychose, non pas le même que celui de la névrose, il y a un stade du miroir psychotique (retournement déjà repéré par le retournement de la sphère en passant par la surface de Boy pendant les journées de Saint-Anne d’octobre 2017). Notons que cette construction du reflet par Enzo se fait par l’écriture, par les lettres, l’écart entre voir et regarder exige un troisième terme : lire, qui seul permet de différencier le reflet en cernant un impossible à lire. Nous posons l’hypothèse que ce retournement devant le miroir est articulé par ce que nous avons appelé, faute de mieux, la positivation de la négativité, par l’écriture de la forclusion qui intervient entre les deux dessins.

Il n’a y pas d’étape présymbolique pour l’espèce humaine. Si les deux E face à face sont aussi Enzo et Elsa, il ne s’agit pas pour autant d’un transfert imaginaire mais d’une symbolisation sous forme directe, dans un transfert à un petit Autre, à écrire avec un grand A, dans le réel. Un analyste peut-il opérer au niveau du miroir concave ? Peut-il être vu de face, non pas comme dans le miroir plan ou l’Autre est derrière ? Là seraient peut-être nos scrupules à allonger un patient psychotique pour nous mettre derrière lui.