Séminaire de l’Ecole Psychanalytique de Sainte-Anne (6 juin 2018)

Par Elsa Caruelle-Quilin

Samy, 6 ans, au moment de l’arrêt, au moment de la coupure d’une scéance de groupe, passe à l’acte : « si c’est comme ça je casse les miroirs » hurle-t-il, et effectivement, il brise le miroir, son image se morcèle réellement, dans une continuité performative entre le dire et l’agir (peut-être est-ce ça « être parlé » ?). Je propose a Samy de le « revoir », au sens propre, en séance individuelle. Peut-être est-il d’ailleurs fondamental de dire « aurevoir » à un patient psychotique, à celui-là en tout cas, qui me répond toujours « à demain »…

Comme le démontre ce patient à la suite du Docteur Czermak, « les psychotiques résistent mal au transfert ». Cette discontinuité mortelle de la fin est peut-être un risque dans chaque cure, dans chaque séance d’un patient psychotique, ce qui n’est pas sans interroger la pratique de la scansion, la pratique de la coupure de la séance, l’opération de l’analyste lacanien. J’ai évoqué la fois précédente ce jeune patient, Jean, agé de 7 ans, celui qui me demande si « il reste encore du temps ». Il l’a sûrement demandé nombre de fois sans que je n’entende ce dont il était question. Il faudra pour ça, qu’après plusieurs séances, il me raconte une histoire où, « les parents sont morts ». Quand je lui demande ce que ça veut dire, il répond : «mort ça veut dire qu’il n’y a plus de temps… il reste encore du temps ?». C’est seulement là que l’arrêt de la séance s’est posé dans toute sa crudité. L’arrêt de la scéance comme arrêt du temps, comme arrêt de mort, la fin de la séance comme fin des temps. A dater de ce jour, enfin, je ne dirai plus en fin de séance : « on s’arrête là pour aujourd’hui », mais quelque chose comme « reflechissez y pendant ce temps, on continue la semaine prochaine ». (réflechir à entendre au sens propre, au sens du miroir, au sens enseigné par le premier patient, Samy)

L’école de Saint-Anne travaille cette année sur l’opération clinique, plus spécifiquement dans la cure des psychotiques. Il se peut qu’il nous faille poser une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose : « Peut-on ne pas tuer un patient psychotique? »

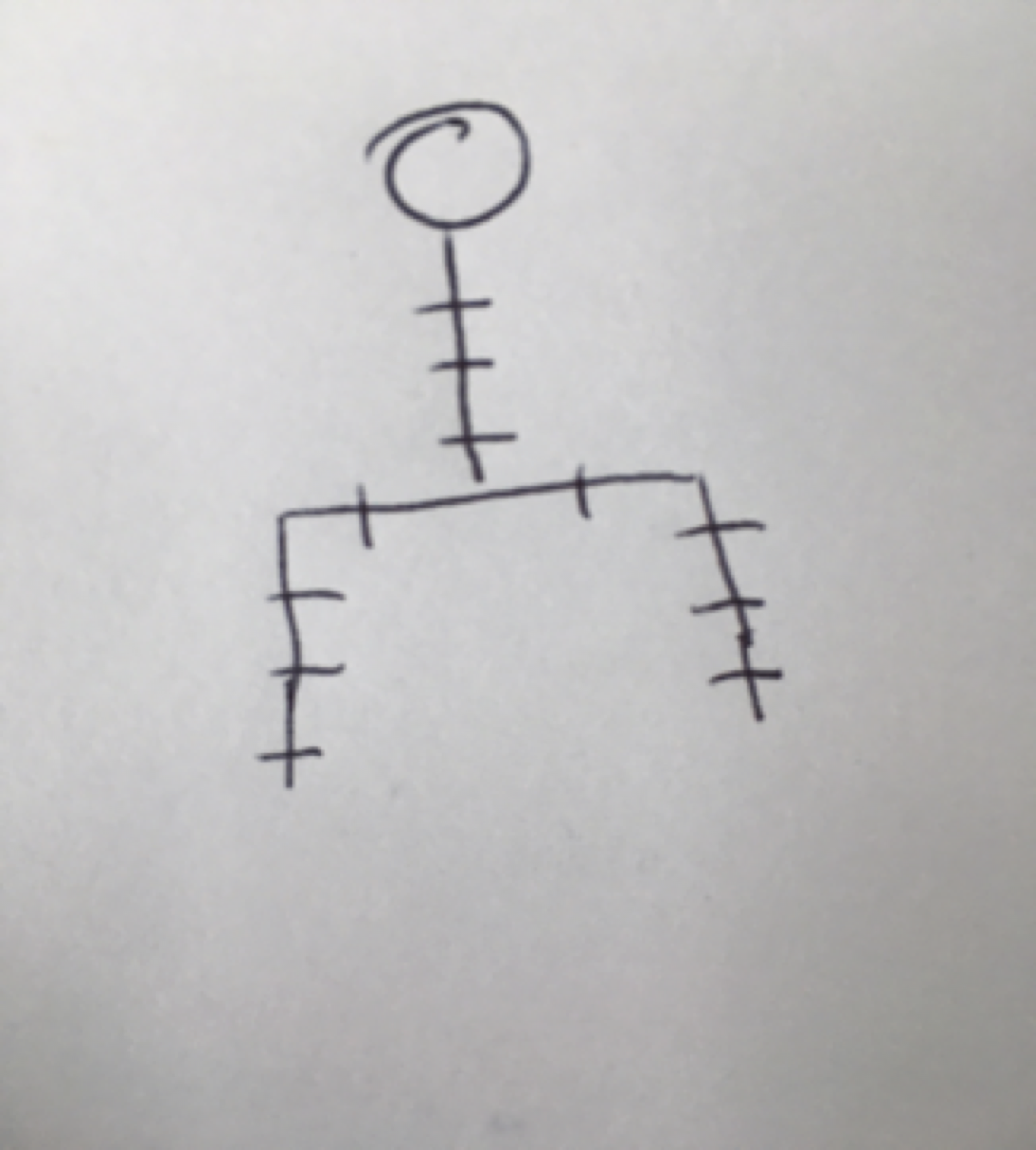

Plusieurs séances plus tard, Jean efface le tableau en jubilant « Youpi ! Youpi ! Hop ! », avec une pulsatilité très étonnante chez lui, si souvent éteint. Il dessine un rond avec un trait qui descend verticalement et des petits traits horizontaux.

Je pense alors que c’est le dessin d’un bonhomme, le dessin d’un corps. Je me trompe, mais cette erreur, comme souvent dans l’analyse, n’est pas sans vérité, nous allons y revenir.

S’ensuit tout un texte dont je vous fait grâce, en tant que précisément, il n’est pas a proprement parlé, signifiant, ce n’est précisément pas de pas ça dont il s’agit. Ce qu’il dessine, c’est en fait un plan de métro, il énumère, il épelle, il écrit tous les arrêts de la ligne 10, dans une arridité sans vérité, sans fantasme.

Pour vous donner une idée de la teneur des échanges :

E.C.Q: « Pour aller jusqu’à la 10 tu fais comment ? ».

Jean : « Je prends la 12 ».

E C.Q : « Tu peux dessiner ? » (Jean dessine)

E.C.Q: « Comment ça s’accroche ? tu fais le changement à quelle gare ? ».

Jean écrit Maubert Mutualité, il corrige : « C’est pas des gares, c’est des arrêts ! … Sevres babylone je t’ai dit ! »

E.C.Q: « Mais non tu m’as pas dit. Sevres babylone c’est sur quelle ligne ? »

Jean « la 10 et la 12. »

E.C.Q: « Donc c’est un point de jonction. Tu me le dessines ? ». (Je cherche une topologie)

Jean : « Attends je dois dessiner encore tous les arrêts… comment on écrit Sèvres ? »

Il continue à tracer la ligne en écrivant et épelant le nom des arrêts.

Jean « Tu le dis pas à ma mère, ça ne l’interesse pas »

E.C.Q: « Qu’est-ce qui est si interressant dans le métro ? »

Jean: « Ben je sais pas, quand on m’a donné un plan ça m’a intéressé le métro. »

E.C.Q: « C’est le plan alors ? ».

Jean : « Oui mais n’en parle pas à maman ».

E.C.Q : « Elle n’a pas à savoir. Ca sert à quoi un plan ? »

Jean: « Ca sert à lire les arrêts ».

E.C.Q : « vous avez tout a fait raison, ça peut se lire puisque ça s’écrit »

La séance s’arrête sans reticence et sans négativisme, c’est la première fois. Je n’entend pas à ce moment-là mais seulement en écrivant cet article, l’infinif, « lire les arrêts », qui va nous occuper aujourd’hui.

Ce dessin du plan de métro, on croirait un corps. On rêve au trait unaire. Très souvent, les enfants psychotiques sont omnubilés par les plans de métro, ça fait partie du tableau clinique en quelque sorte. On peut dire bien évidemment que Jean se sert d’une topographie faute d’une topologie efficace. On peut le dire, c’est sûrement vrai, mais ça ne sert a rien. Pouvons-nous ici distinguer, la vérité du tableau clinique du réel de l’entretien avec un psychotique ? Il y a bien évidemment aussi un réel de l’entretien avec un névosé, mais la structure de l’après coup résiste à ce réel, comme nous l’apprennent les hystériques qui ne cessent de tout interpréter, qui ne cessent d’équivoquer sexuellement, c’est à dire, à notre avis, défensivement.

Il est a noter que Jean élabore cette écriture des « arrêts » alors même que, ce que, pour des raisons de calendriers, il est au seuil de vivre, si j’ose dire, quatre semaines d’arrêt dans la cure. Le réel de l’entretien, avec Jean, serait ce qui serre, au sens borroméen, à quelque chose, ce qui sert, en l’occurence ici, à pouvoir plutôt qu’à savoir arrêter la séance.

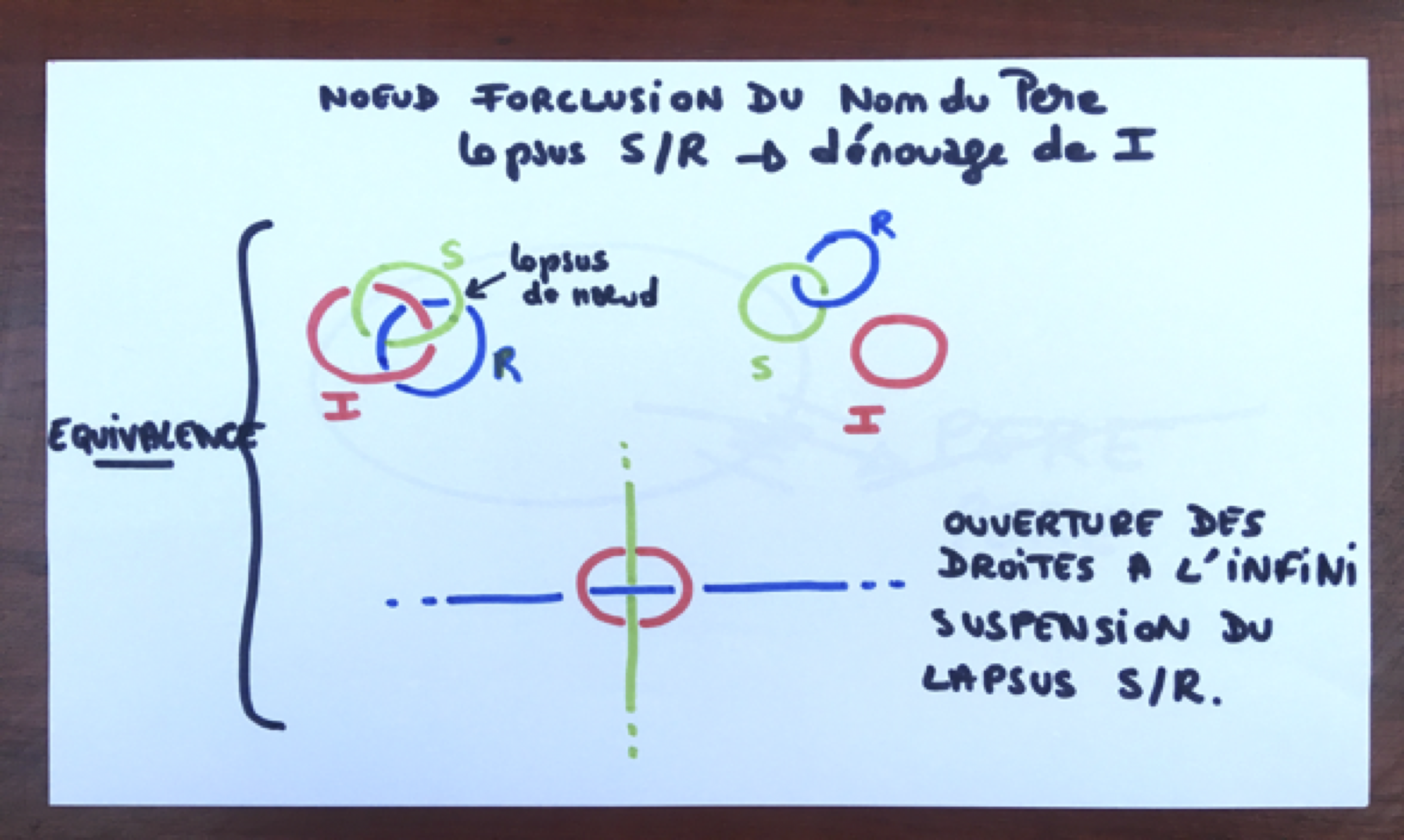

J’ai été tentée mais je n’ai pas eu l’audace, à la fin de cette séance, de lui dire qu’on s’arrêtait là pour aujourd’hui, je n’ai pas osé outrepasser la structure. Peut-être est-ce là la marque de l’enseignement de Marcel Czermak, ne pas traiter un psychotique comme un névrosé. Il s’agissait en l’occurence de ne pas l’inscrire dans une temporalité de l’après-coup. Comme vous le savez, dans le nœud borroméen, l’ouverture des droites suspend le lapsus de nœud à l’infini. L’infini, logiquement, n’a pas d’après-coup.

Jean peut-il nous enseigner l’écart entre l’inscription et l’écriture d’un arrêt ? Peut-être d’ailleurs s’agit-il plutôt d’écrire en fait d’écriture, pour souligner avec l’infinitif, la différence que nous allons tenter de préciser entre opération et opérer, la différence entre entre un substantif et un verbe imprédicable. Opération est un nom, or précisément la psychose porte sur la forclusion du Nom. Nous posons l’hypothèse qu’opérer pourrait ne pas se rabattre sur l’après-coup d’une opération (d’une inscription). Nous posons l’hypothèse qu’opérer, qu’écrire, consiterait à maintenir ouvertes les droites du nœud borroméen à l’infini, c’est à dire, par définition, sans après-coup, alors que l’opération, alors que l’inscription, relèverait d’une logique de l’après-coup (il y aura eu, ou non, opération).

On me demande souvent à quoi sert la topologie en clinique. Souvent, je ne sais pas quoi répondre, je dis des bêtises. La dernière fois, un peu acculée, j’ai répondu sur le vif : « ça sert à fermer les yeux », sans savoir ce que ça voulait dire. Mais de l’avoir dit, ça me fait peut-être vous parler aujourd’hui de cet infinitif, « fermer les yeux », comme réel de l’inconscient. Le réel, ce n’est pas la vérité, fut-elle celle d’une opération, la vérité relève d’une structure d’apres-coup. Dans cette logique d’après coup, le réel c’est l’impossible, ce que nous ne savons que trop bien, mais il existe une autre définition, borroméenne cette fois du réel : « le réel, c’est le possible en attendant qu’il s’écrive » (Lacan, séminaire l’Insu), qui ouvre une autre temporalité. Ce réel-là, c’est peut-être celui qui fait dire à Freud que « l’inconscient s’exprime à l’infinitif ». Je vous laisse entendre l’infini dans l’infinif, c’est à dire dans un verbe sans sujet, sans conjugaison, sans après-coup. Cet infini-tif, c’est aussi celui de la bande de moebius, hors point-de-vue (toute localisation sur la bande fait croire à l’Autre coté). Ce qui existe dans le nœud borroméen, c’est le réel, ce n’est pas le sujet mais sa possibilité. Dans des travaux antérieurs, j’avais surnommé ce patient, Jean, l’enfant au hibou, sans faire d’abord le rapprochement avec ceux que Freud a pu nommer l’homme au rat ou l’homme au loup. Quel est l’effet d’une telle sur-nomination par un animal totem ? S’agit-il d’une tentative d’inscription ? Dans le cas de Jean, il s’agirait en fait d’une erreur logique en tant que cette nomination relèverait d’une opération au lieu d’opérer. Je laisse cette question comme pierre d’attente.

A partir de cette question de l’inscription totémique, sur une pierre donc, fut-elle d’attente, revenons sur ce que Lacan a pu appeller la seconde mort. La seconde mort, pour le dire vite, c’est le fantasme sadien de ne pas avoir de pierre tombale. Que vise donc cette jouissance ultime de Sade, cette jouissance d’être enterré sans sépulture, sans nom, c’est à dire, littéralement, nulle part ? Lacan interroge Antigone, non moins que la fille de Jocaste et d’Oedipe. Antigone refuse de laisser son frère Polynice sans sépulture. L’humanité existe depuis les premières tombes, l’être humain, c’est celui qui enterre les morts. C’est contre cette exclusion de l’humain que se dresse Antigone, c’est là que Lacan situe la beauté, comme resistance ultime à la mort-toute. C’est ce qu’il va nommer l’entre-deux morts. Il y a donc, selon Lacan, deux morts : la mort symbolique, celle qui fait de nous tous, universellement, des noms sur des tombes. Et puis, il y aurait la seconde mort.

En quoi cela nous interresse-t-il ? Comme vous le savez, cet éradication du nom, ce passage à l’acte du fantasme de Sade a eu ces heures de gloire, notamment dans les camps de concentration (et peut-être même, il faudrait se pencher sur cette question, dans tout génocide). Un patient obsessionnel me disait ne pas être sûr que le nom de son père était bien gravé sur sa tombe. Cette question est loin de ne hanter que les enfants ou les psychotiques, même si, lorsqu’une psychose chez l’enfant est parfois sans hallucination, sans délire, sans automatisme mental, c’est cette seconde mort, ce que Marcel Czermak a pu appeler la mort du sujet, qui fait pour moi structure. Je fais l’hypothèse qu’elle est bien souvent, pour ne pas dire toujours, l’enjeu de la cure d’un enfant psychotique.

Mourir est pour chacun sans après-coup, même si rêver de son propre enterrement est sûrement ce que Freud aurait pu appeler un rêve banal. Mourir outrepasse la reprise après-coup, et ce non pas au bout, déjà écrit, de la vie, mais comme comme un possible toujours ouvert, comme la contingence avec laquelle il nous faut consentir au temps. C’est peut-être cet outrepassement de l’après-coup qui demande que nous fermions les yeux des morts ou que, dans certaines traditions, on voile les miroirs dans la demeure du défunt: mourir, c’est quitter l’espace spéculaire, pas tout est phallique, n’en déplaise aux hystériques, pas tout est sexuel. Nous fermons les yeux des morts, comme peut-être nous fermons les yeux pour oser embrasser quelqu’un, pour franchir l’espace spéculaire dans le temps de l’acte. Là, peut-être est notre fraternité avec la psychose, au delà du du principe de plaisir donc. Là est peut-être ce qui a pu faire dire à Lacan qu’il ne fallait en aucun cas reculer devant la psychose, en tant que la psychose nous enseignerait le réel que forclos la vérité de la névrose. C’est peut-être cette fraternité qui nous fait ressentir la beauté des grottes de Lascaux. Chacun de nous peut éprouver dans ces grottes, à la fois la vulnérabilité et indestructibilité de l’humanité. Dans les grottes de Lascaux, par delà les siècles et les siècles, l’humanité survit à sa mort : mourir ce n’est pas ne pas être né. Cette beauté des grottes de Lascaux, c’est celle que Lacan situe dans l’espace de l’entre-deux morts. Il me semble que c’est dans cet espace qu’opère la cure, en particulier avec les patients psychotiques, c’est ce que nous allons tenter de déplier. Je vous cite la dernière phrase de l’agressivité en psychanalyse (Lacan, les écrits, p 123), à propos du patient : « c’est à cet être de néant que notre tâche quotidienne est d’ouvrir à nouveau la voie de son sens dans une fraternité discrète à la mesure de laquelle nous sommes toujours trop inégaux ». Effectivement, comme Antigone pour son frère, il s’agit peut-être qu’opère une fraternité, c’est à dire une humanité dans la cure, en tant que l’humain nait avec sa tombe, il y a 100 000 ans.

Un jour, Jean-phillippe, un adolescent m’appelle pour savoir « si on peut engendrer une psychothérapie». Alors il vient me voir. A peine assis, je m’entend lui demander son nom de famille et surtout comment ça s’écrit, ce qui n’est pas, sans doute à tort, mon habitude. Il épelle son nom, «avec ou sans accent tréma sur le i». C’est comme ça que nous nous rencontrons. Je lui demande « avec ou sans tréma sur le i ? », il répond « c’est comme vous voulez, desfois je le mets, desfois je le mets pas, ç’est sans importance, c’est purement formel». Un jour, il me raconte un cauchemard. Il a révé du bruit d’une boule qui roule sur une rampe de bowling. Je tente de relancer les associations du rêve mais rien n’y fait, si ce n’est que Jean-Phillipe insiste sur le fait que c’est un cauchemard, ce n’est pas un rêve. Un rêve, il en a déjà fait un, précise-t-il : « je me battais contre un chinois, mais pas avec les poings, je me battais avec la parole » (à entendre comme vous voulez). Là donc, ce n’est pas un rêve, c’est un cauchemard. Je finis par lui demander où il est dans ce cauchemard : « absolument nulle part » dit-il. Peut être que c’est ça le cauchemard, n’être absolument nulle part.

A propos de ce qu’il dit de souvent très beau en séance, Jean-Phillipe peut-dire « ça fait une surprise de passage, elle passe et elle s’oublie. C’est pas une surprise de vérité. Pour que ça ancre une vérité, il faudrait que je la reconnaisse ». Nous ne sommes pas dans une temporalité qui ferait inscription, c’est une temporalité de Sicyphe, toujours à ré-écrire, qui pose le problème de ce que serait une fin de la cure pour un psychotique.

Michel, 8 ans, joue au bac à sable lors de sa première séance : « Si on enterrait nos pieds ? ». Puis, touchant le fond du bac : « Oh je peux sentir le vide avec les pieds, tu le sens ? ». Je lui demande ce que c’est le vide : « le vide, il y a plus rien », puis « c’est quand le bac est vide, comme ça, ya plus rien », « mes pieds sont coupés, ils sont devenus un fantôme, ils sont morts »,

La séance suivante, Michel enfouit une pierre dans le sable : « quand on l’enterre on la voit encore, il est toujours là, on le sait parce qu’on s’en souvient», A propos de cet objet caché, Michel dit « il est tout au fond, dans le vide ». Je lui demande ce que c’est le vide : « je t’avais expliqué dans la grande séance, tu t’en souviens pas ? ». Il interroge la vulnérabilité d’une inscription dans et par le transfert, c’est à dire dans et par le transfert, par le souvenir de l’analyste.

Dans cette tension temporelle dans et entre les séances, les rires discordants ont disparus, il est très adressé, très concordant même. A propos de la pierre enterrée, il insiste les séances suivantes: « le vide, c’est là où on l’enterre », « ça veut dire qu’il est mort ». « ça, c’est un panneau de mort ça ». Il trace une croix sur laquelle Il écrit ROR, sans que l’on puisse en savoir plus que « ROR ça veut dire qu’il est mort ». Je lui demande ce que ça veut dire que la pierre soit morte, il dit « elle bouge plus », « la vie c’est une vie qui est dans notre tête. Après, quand on est mort, la nuit notre esprit il sort de notre cœur », « il se fait tout manger, il devient un squelette, après on mange le squelette, après ça devient de la terre, après quand ça devient de la terre on enlève le panneau ». A la question de pourquoi on l’enlève, il répond « parce que la mort est finie». Ce dont il s’agit dans cette mort, c’est de la fin de la mort, c’est à dire en fin de compte de la mort de la mort. C’est peut-être ce qui peut faire dire à certains patients qu’ils sont à la fois morts et immortels

La mort est finie, la différence entre écrire et inscription se joue là : Michel écrit sur du sable, la question du fini se pose dans toute sa crudité (voir ci-avant et l’ouverture à l’infini(tif) des droites du nœud borroméen)

La séance suivante, « il y a un lion, un poisson et un humain » (humanité, en deça de la différence des sexes). « Il l’attaque, il meurt, il est enterré, il le secoura, et il se réveilla. ». L’immixion des sujets rend les trois indicernables grammaticalement, d’autant que le scénario et la phrase se rejouent trois fois, chacun se trouvant à chacune des places (attaqué, enterré, secourant), si tant est qu’on puisse parler de place. Je lui demande comment c’est possible, si il meurt, qu’il se réveille. Michel précise : « parce qu’il se souvient de sa mort, alors il se réveille, il meurt pas ». A la question de ce que c’est alors de mourir, il répond : « mourir, c’est oublier sa mort » (notez l’infini-tif, encore une fois). Je le remercie d’avoir fait l’effort de m’expliquer ça et je suspend la séance (soit, je ne la finit pas).

Qui se souvient de sa mort dans cette immixion des sujets ? Est-ce lui, est-ce l’autre, dans le transfert, convoqué dans une responsabilité maximale, car qui peut se souvenir de la mort de l’un si ce n’est l’autre ? La reconnaissance de cette responsabilité, c’est peut-être ce que mes remerciements ont voulu marquer. Je voudrais souligner ici l’écart entre l’automaticité des propos d’un Cotard qui est peut être le seul véritable tableau clinique, sans aucune beauté jamais, et l’inouï de que dit ce patient de 8 ans. La beauté de cet énnoncé, digne de Maurice Blanchot, signe l’espace de l’entre-deux mort, la résistance à la déshumanisation donc, la resitance à la seconde mort dans et par le transfert.

Liza, une patiente adulte, me dit qu’elle ne dort pas, qu’elle n’arrête pas de penser. Je lui demande, comme le langage est malfichu, ce qu’elle appelle penser, si c’est écrit, si ce sont des images : « ah non, me dit elle, c’est sonore ». Puis immédiatement « maintenant que je vous l’ai dit, j’ai peur que ma voix ne sorte plus jamais de ma tête ». Je ne peux pas ici relater plus en avant la séance mais j’étais quand même inquiète, ne serait-ce que de savoir si, comme si elle me le disait, ça avait toujours été comme ça, sonore, ou si quelque chose dans le transfert avait déclenché l’automatisme mental. Quelques minutes après la séance, je reçois pour la première fois, un message écrit, un texto de sa part : « avant que je n’oublie, je confond je et tu ». Là encore insiste, la lutte, la resistance, la vulnérabilité face à l’oubli. Là encore insiste la responsabilité, non pas la culpabilité, de l’autre du transfert, en tant que lieu où écrire ce qui s’oublie.

Cet oubli là, ce n’est pas un effacement, au sens du refoulement, au sens de l’effacement qui signe la trace comme signifiante, qui fait inscription. Un patient obsessionnel qui n’en finissait pas d’être fasciné par sa propre disparition : « à la fin, il ne restera rien, aucune trace » insistait-il. Je fini par lui dire qu’enfin, mourir ça n’était pas ne pas être né. Ca l’a piqué au vif, « si, justement mourir ca annule tout ». En fait ca annule ça précisément, la naissance. En l’entendant, je me suis demandé si toute l’insistance de la mort chez l’obsessionnel ne visait pas précisément à annuler la trace de la scène primitive, si la mort n’était pas qu’une annulation du sexuel, qu’un effacement de sa trace, et, par cette annulation, comme nous l’enseigne Freud avec la dénégation, que son son inscription. La seconde mort ici ne se pose pas du tout, il me semble, de la même facon que dans la psychose. Si la seconde mort chez l’obsessionnel vise à annuler l’origine, je ne crois pas que ce soit le cas dans la psychose. Le copain de Jean, Robert, un jour que j’étais en retard de quelques minutes, me dit : «je t’attend depuis toujours ». Il n’y a pas plus d’inscription de la fin que du début, l’infini n’a pas d’origine.

Alors que je préparais la vieille le présent article sur ce que j’appellais maladroitement la mort de la mort, une patiente adulte me dit le lendemain : « les abus de regard, ça peut-être tout à fait morticide » . Que signe ce néologisme ? Les psychotiques ne résistent pas au transfert, c’est à dire au transfert de l’analyste. La greffe est peut-être une autre modalité opératoire que la coupure. Morticide ce n’est pas tout à fait la mort de la mort mais le meurtre de la mort, là peut-être est la marque du transfert. Ce néologisme, comme signifiant nouveau est-il une greffe de signifiant, prélevé dans l’inconscient de l’analyste ? Comment cela opère-t-il ?

Robert, 7 ans, produit des indices pour qu’on le retouve dans sa cachette, des dessins indiquant le lieu du prochain indice. De sa cachette, il ordonne : « vas-y devine ! Lit ! Allez ». Comme j’insiste pour dire que je ne peut pas lire une image, que je ne peux pas deviner, il finit, ennervé, par sortir de sa cachette pour lire, au sens propre, les dessins, à ma grande stupéfaction : « Regardez dans le frigo et vous trouverez le deuxieme indice »… « Regardez sous la table et vous trouverez le troisième indice »…. Il est possible que ce qui ressemble à un bégaiement dans l’élocution de Robert, soit l’effet d’une lecture, celle d’un mauvais lecteur qui butte sur des mots. Il est possible que Robert ne parle pas, que Robert ne regarde pas, que Robert ne fasse que lire le monde, et que, retournant la trouvaille Freudienne, il traite les choses comme des mots, ou plus précisément que les mots et les choses soient en continuité.

La séance suivante, il refait des dessins « Regarde, vas-y devine ». Je lui assure que je ne peux pas deviner ce qu’il ne me dit pas, il insiste : « vas-y lis dans ma tête, devine ». C’est lorsque que je lui dis que je ne peux pas lire ses pensées que s’opère une disjonction entre lire et regarder. Sous les images dessinées, il écrit des traits pour les lettres du mot que je dois « deviner », comme au jeu du pendu. Il s’agit bien encore de deviner les lettres qui manquent, je prend soin de ne pas trop savoir, ce qui le fait beaucoup jubiler. D’impatience devant mes tentatives ratées, il « dessine », selon ses termes, les lettres manquantes au tableau. Alors qu’il ordonne de regarder, je lui précise qu’on ne regarde pas une lettre, qu’il faut la lire, il précise à son tour : « regarde ! » puis il efface la lettre « maintenant, lis ! ». Ca n’est pas sans évoquer ce patient, Enzo,dont nous parlions en Janvier, celui qui opérait une distinction d’avec son reflet grâce à une disjonction entre voir, regarder et lire les deux E face à face. Y’a-il, avec cet effacement de la lettre et du regard chez Robert, passage d’une écriture visible à une inscription lisible ? C’est peut-être trop dire mais il est possible qu’opère ici un trois comme condition préliminaire à tout traitement de la psychose, le réel ici, c’est le réel du trois.

La séance suivante, il ne dessine plus, il écrit une « lettre » d’amour, avec une machine à écrire qui n’a pas de rouleau d’encre. Elle ne marche pas donc, ce qui en a découragé plus d’un, mais peut-être, après tout, que c’est précisément parce qu’elle ne marche pas qu’elle regarde Robert. C’est le seul de tous les enfants qui travaillent dans cette salle à avoir inventé une solution, « en dessinant les lettres » dit-il, c’est à dire en les coloriant avec des feutres pour pouvoir ensuite frapper les caractères d’imprimerie. Je propose de mettre la lettre dans une enveloppe pour qu’il l’emporte avec lui, c’est en ça que consiste mon intervention, ce n’est pas une interprétation, ça ne relève pas d’une logique de l’après-coup…